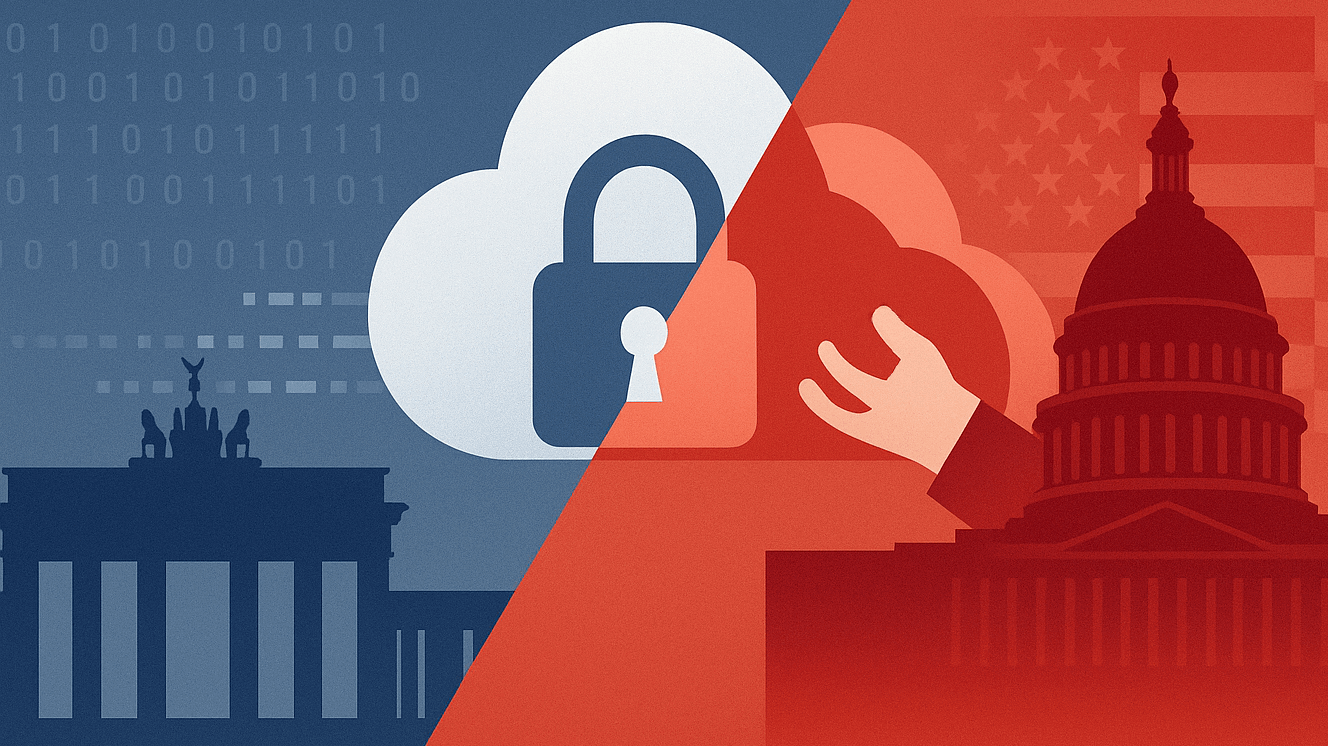

Seit 2025 stehen die Angebote US-amerikanischer Hyperscaler und anderer datenverarbeitender Unternehmen – insbesondere zahlreiche Cloud-Services – erneut stark in der Diskussion. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob US-amerikanische Regierungsstellen auf die Daten zugreifen dürfen, insbesondere wenn diese auf Servern dieser Firmen in Europa stehen.

Es gibt zahlreiche Regularien dazu, die bekannteste ist der US CLOUD Act. Vertreter von Microsoft und AWS haben im Sommer 2025 vor verschiedenen Gremien europäischer Länder dazu Auskunft geben müssen. Sie bestätigten das, was viele seit langem wiederholt betonen, die an Datensicherheit, Datensouveränität und dem Schutz personenbezogener Daten (Datenschutz) interessiert sind: Ja, die US-Regierung kann den Zugriff auf die in Europa gespeicherten Daten verlangen.